文:鄭美姿(資深傳媒工作者)

很多人覺得香港「乜都有」,但早於25年前,司馬文已覺得香港「遺失」了一些重要的東西,這些年來一直努力尋找和填補。這個老外在荷蘭出生和成長,八十年代他為了協助父親打理遠東貿易生意,因而來到香港發展。來港後他曾於銀行、公關公司和設計行業工作,及至中年毅然棄商從政,尤其關心香港的的城巿規劃和發展。

「那是2000年,我在維港海傍發現了第一條 missing link。」司馬文眼中香港「遺失」了的東西,就是消失了的路段(missing link),「那時候我嘗試沿海傍步行,發現原來不可能!中途總有很多障礙物,如垃圾、圍欄、停車場,或者根本無路連接。」他為此作出詳細的紀錄,長征整個香港島以及九龍半島的沿海路段拍照,展開了這個長達廿幾年,而至今他依然關注的維港海濱計劃。

司馬文的電腦上顯示了他堅持廿幾年的香港夢,一條連結整個香港島的海濱路徑,讓所有不同年紀和不同身體狀況的香港人,都能享受城巿的美景。(攝:鄭美姿)

由那時開始,他持續不斷研究,並大力向政府反映,希望能將整條海傍路段連線,把民生議題升格為政治議題,推動長遠的城巿發展,好為大眾提供沿海的休憩景致和步道,「如果說山野更適合體格壯健人士,海濱就適合任何年齡的巿民,不管是長者、殘疾人士、幼童以及寵物,也更易享用得到。」

就從海濱開始,司馬文逐漸將這個連接香港的藍圖,擴展至城巿裏其他的「missing links」,再推廣至郊野和城巿之間消失了的路段。「在行政架構上,漁護署負責管理郊野公園,他們在公園範圍內的步徑做得很好,但介乎公園和城巿之間稱為Green Belt(綠化帶)的地區,管屬權則歸地政署,政府從沒有關注過這些消失的路段,中間連接的小路,都是由村民或行山人士自己走出來的。」 然而這些全憑小巿民用腳走出來的路徑,由於不是經政府修葺,因此並不顯示在官方地圖上。

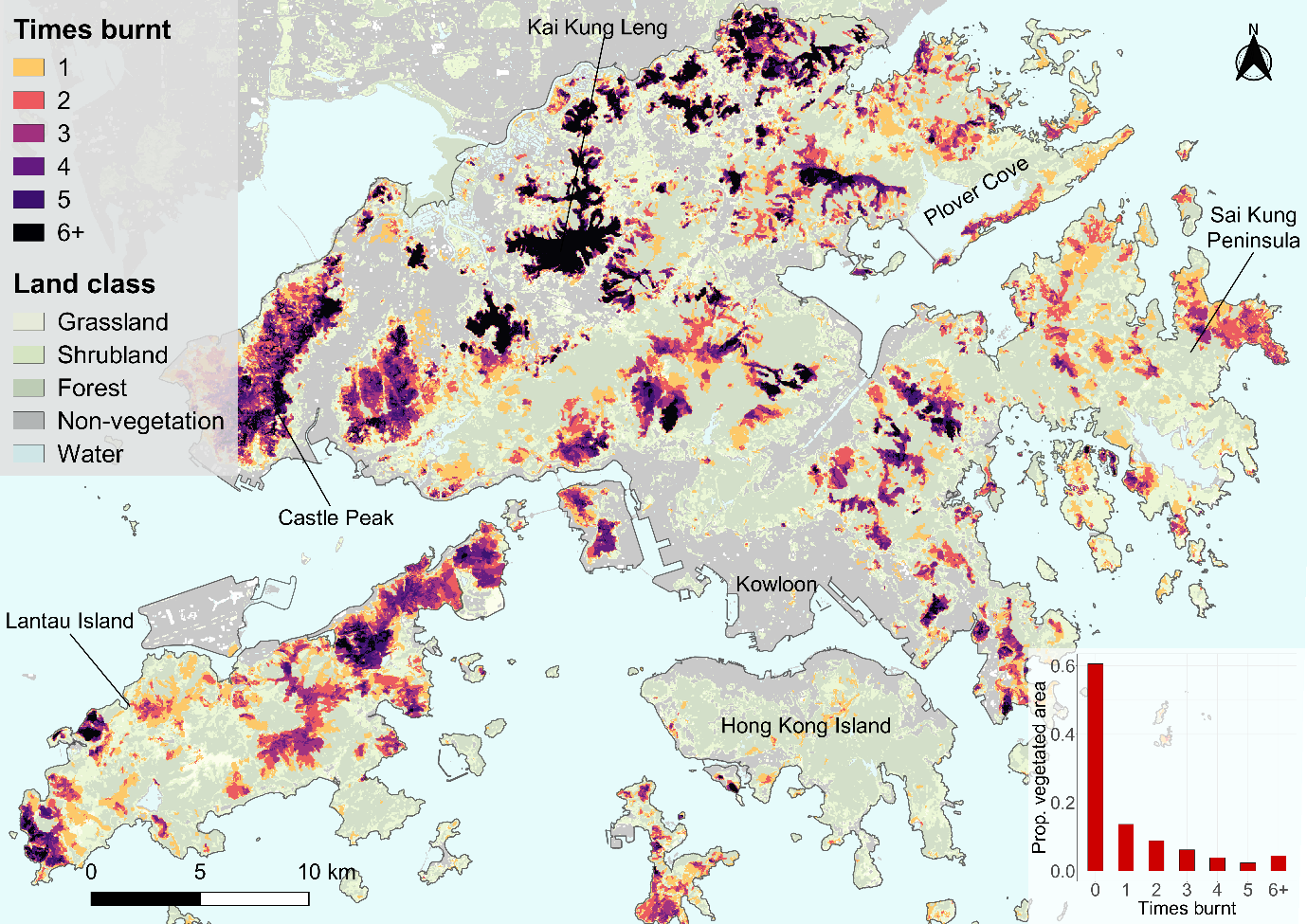

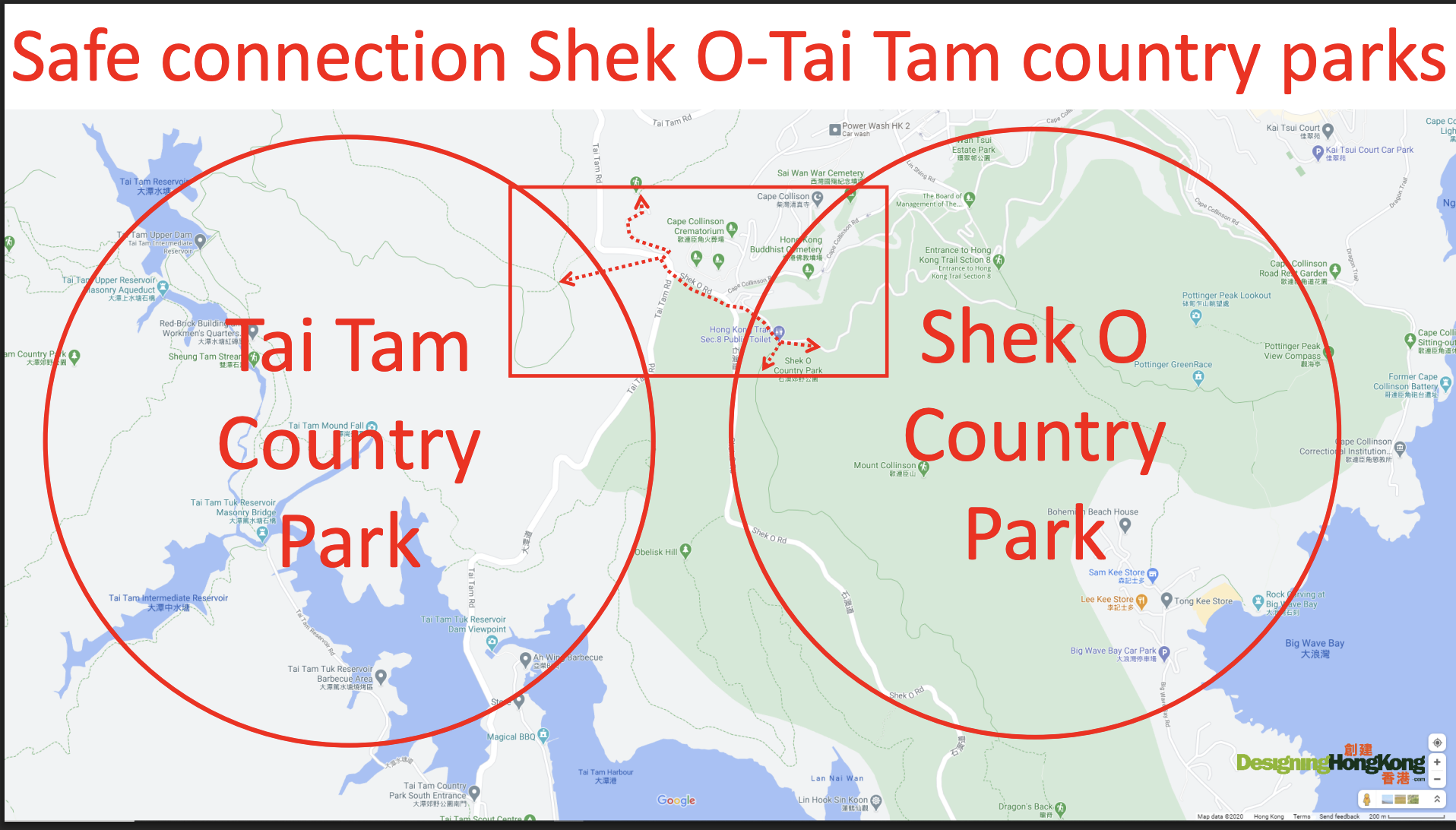

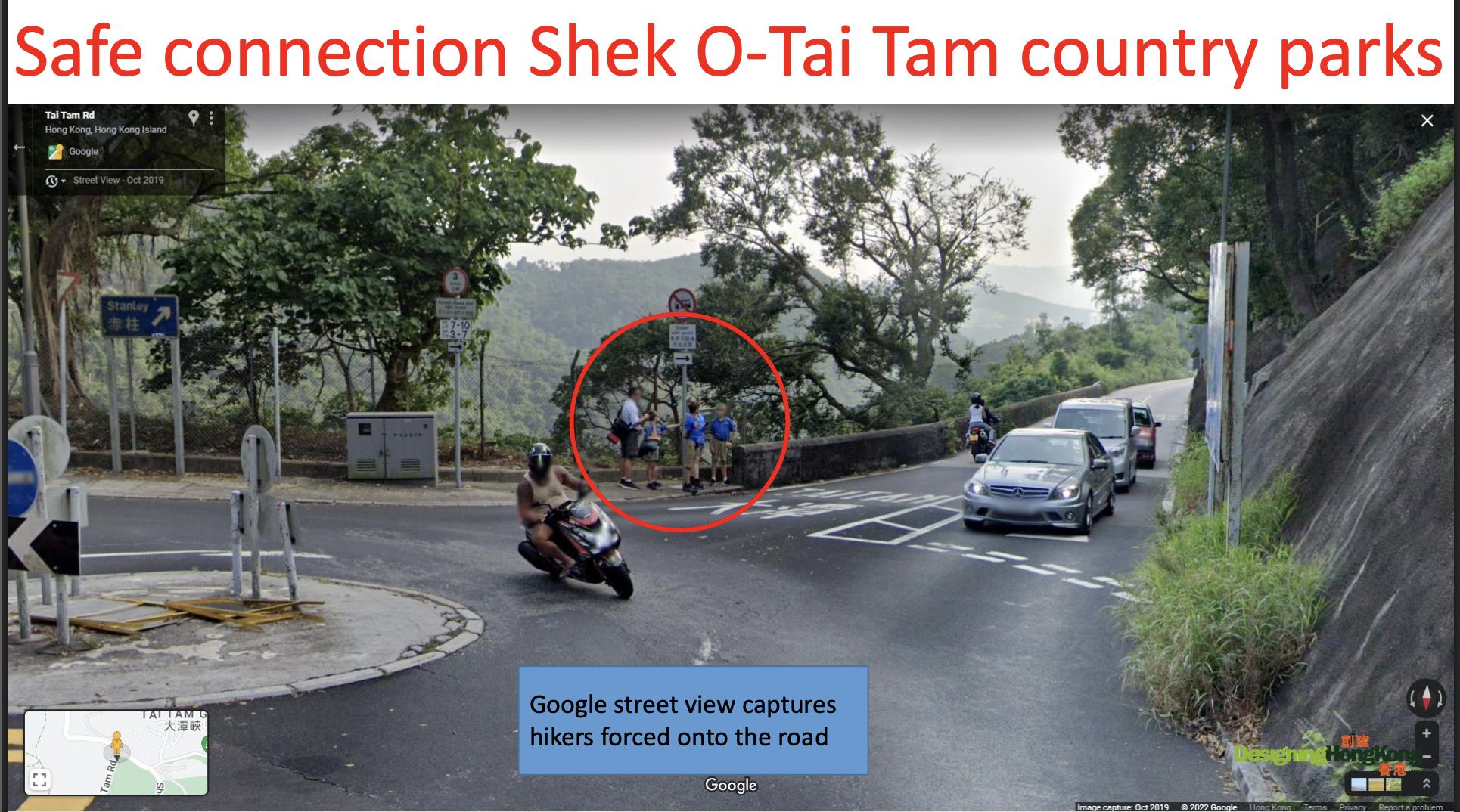

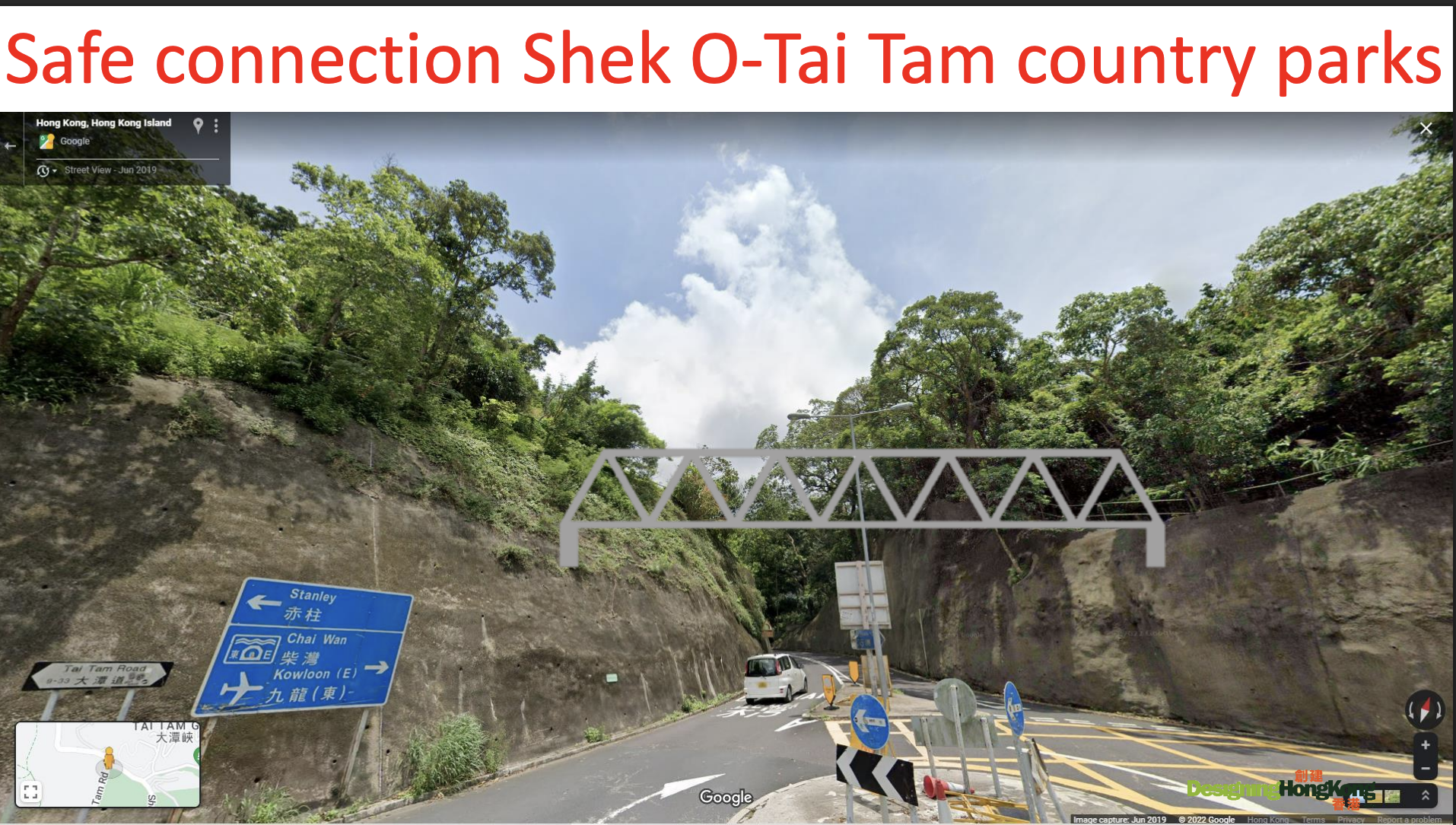

司馬文舉例,石澳郊野公園西接大潭郊野公園,兩者位處毗鄰,但中間相隔了一條大潭道,以致不能相通,「兩個公園相距只得十米,但那十米是一條馬路,沒行人路徑,如果起條橋連接,行山人士就可以一氣呵成了。」他曾多番嘗試,想促成這條橋的落成,但始終不成功,「誰願付錢築橋?沒人願意付呀。」

大潭和石澳郊野公園之間被一條僅十米闊的馬路相隔,成為了其中一條missing link。(圖: 司馬文)

Google 街景拍到市民被迫橫越馬路。(圖:司馬文)

司馬文曾為此做過不少研究,希望可推動築橋或修路,將兩個公園連接,「可惜沒人願意付錢。」(圖:司馬文)

另一個「消失路段」出現在薄扶林,司馬文回憶,時為2013年,他當年是南區區議員,便開始關注薄扶林的鋼綫灣道和域多利道之間,明明有一條甚有歷史價值、由世世代代的村民自己開闢出來的小徑,卻被一個圍欄硬生生圍封了,以致兩邊不可通達,這麼近卻變得那麼遠,要繞一個大山才能通過。

「附近的村民其實很需要那條小路,方便他們外出,因此有些識途之士,會越過圍欄使用這條小徑。」這條小路為何會被湮沒,是因為這些年來政府在附近建馬路和進行不同工程,而小徑又沒顯示在官方地圖上,慢慢就被人遺忘,並且遭鎖上圍欄,令村民外出變得非常困難。司馬文曾多番向當局反映,又發動村民重新清理這條小徑,終於「罕有」地成為一個成功爭取的例子,「當局肯解鎖圍欄,並且加設了指示牌,讓行人知道可以走這條小路,將綱綫灣道和域多利道重新連接起來!」

這廿幾年來,司馬文一直為香港形形式式消失了的路段,記錄存檔、撰寫報告、向相關部門反映,再督促修補。問他每個個案平均要花多久,才會「成功爭取」、目睹改變?他皺皺眉用了一點時間來心算,「舉例海濱的連接,我們2002年左右開始向政府提出,現在終於見到改變,但相信仍然需進行很多工程,才能真正見到路段全部連結。至於剛才說的綱綫灣道,則用了八、九年左右,終才取得成果。若要說一個平均數,可能十年左右吧!」