文。攝:大便妹(環境教育工作者)

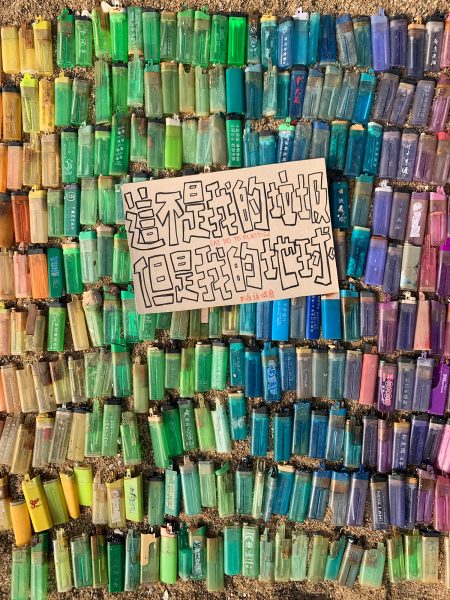

海岸是海洋跟陸地的交匯點,是人們站在陸地上最靠近海洋的地方。海岸有不同面貌,有為人熟悉的沙灘;有人跡罕至的岩岸;又有生機勃勃的泥灘;而如果水流風向都對,有些海岸遍佈不知道是剛從陸地流入海洋,還是海洋回吐給人類的垃圾,林林總總,有膠樽、拖鞋、打火機、玩具、馬桶蓋、掃把、雪櫃,大部份都是塑膠垃圾。海岸是最好的地點讓人去看見、去反思、去行動。

膠樽是海廢排行榜永遠的第一位。這個膠樽落入海洋後令香港沒那麼「靚」。

飲管是從來都不會在海岸缺席的垃圾。

因為喜歡海洋,所以關注起海洋面臨的一大威脅:海洋垃圾污染。當發現海邊真的如一些報導所說充斥著垃圾又會影響海洋及人的健康後,就開展了停不下來的撿垃圾之旅,一眨眼12年!悲哀的是海邊的垃圾有增無減,慶幸的是越來越多人投入關注及行動,近幾年每星期都和一班戰友上山下海日曬雨淋遠征香港不同海岸清理垃圾,我們稱之為「淨灘」。將近四年,我們清走的垃圾超過20噸,數字看似龐大,對比人們每天製造的垃圾卻是微不足道。

颱風過後,海洋還給我們人類的垃圾總是讓人感到震撼。

大學時持續每星期到同一個海邊淨灘,一方面是不忍海洋被人為垃圾蹂躪,另一方面是想要記錄污染狀況與人分享。很多時海邊出現的垃圾會為我引來反思及行動,早在開始淨灘前我已關注環保,嘗試在生活中減少製造不必要的垃圾,而每次淨灘後都會把我的「不必要」推到極致。曾經在海邊撿到一個薯片袋跟我昨天晚上剛吃完的一模一樣,讓我疑惑著人能否確保自己製造的垃圾沒被送到海邊?我發現除非完全不製造垃圾,否則我毫無把握。沙子裡總是摻雜色彩繽紛的塑膠碎片更令我明白到除了即棄塑膠製品外,耐用的塑膠製品同樣會帶來污染。

每次去海邊都可以隨手淨灘!

海邊堆積了不少由塑膠製品因日曬或氧化分裂而成的碎片。

早在1985年,美國環保署就發現塑膠製品對環境帶來危害,隔年就開始有環保團體召集民眾進行淨灘,其後行動蔓延多國,成為全球最大規模的義工活動。然而,相隔將近40年,每年從陸地進入海洋的塑膠垃圾高達1,200萬公噸,相等於每分鐘有1.5部貨車的垃圾量落入海洋。海岸無疑是人為垃圾衝擊海洋的第一現場,垃圾反映人們的生活取態、對拋棄式生活的依戀,物質過剩的社會注定為環境帶來無止境的影響。

SAY NO TO PLASTIC,讓海岸只堆積海藻,不堆積垃圾。

淨灘是處理海洋垃圾污染門檻最低又最有效的方式,又是很好的經驗式學習。曾經有學者指出海岸、海底及海面的平均垃圾密度分別是每平方公里2,000公斤、70公斤及0.74公斤,只要去到海邊都能清走或多或少的垃圾。而親身淨灘能讓人得到被垃圾震撼教育的機會。海邊的垃圾必須被看見,才能令人反思起來,明白就算我們不常到海邊,我們的垃圾還是會影響海洋。

在海邊把垃圾分門別類,檢視垃圾種類也檢視人們生活的方式。

海洋垃圾就像一個人家裡的浴室水喉沒關,讓水淹到滿屋都是,光是把水擦乾淨是不夠的,還必須把水喉關掉才能解決問題。光是靠一些人淨灘,靠一些人環保是不夠的,必須由大家一起改變。唯有看見海邊堆積的垃圾才會有所領會,撿不完才會令人明白在日常生活減廢的重要性。

撿起不是我的垃圾,減廢為了我的地球。