文:Teddy Law | 攝:Parks and Trails

有一回在紅花嶺行山,赫然發現山麓担水坑一帶冒起白煙,隱現火光。我一面盤算走避路線,一面向警方報告起火位置,可幸火舌沒向山上蔓延,有驚無險。

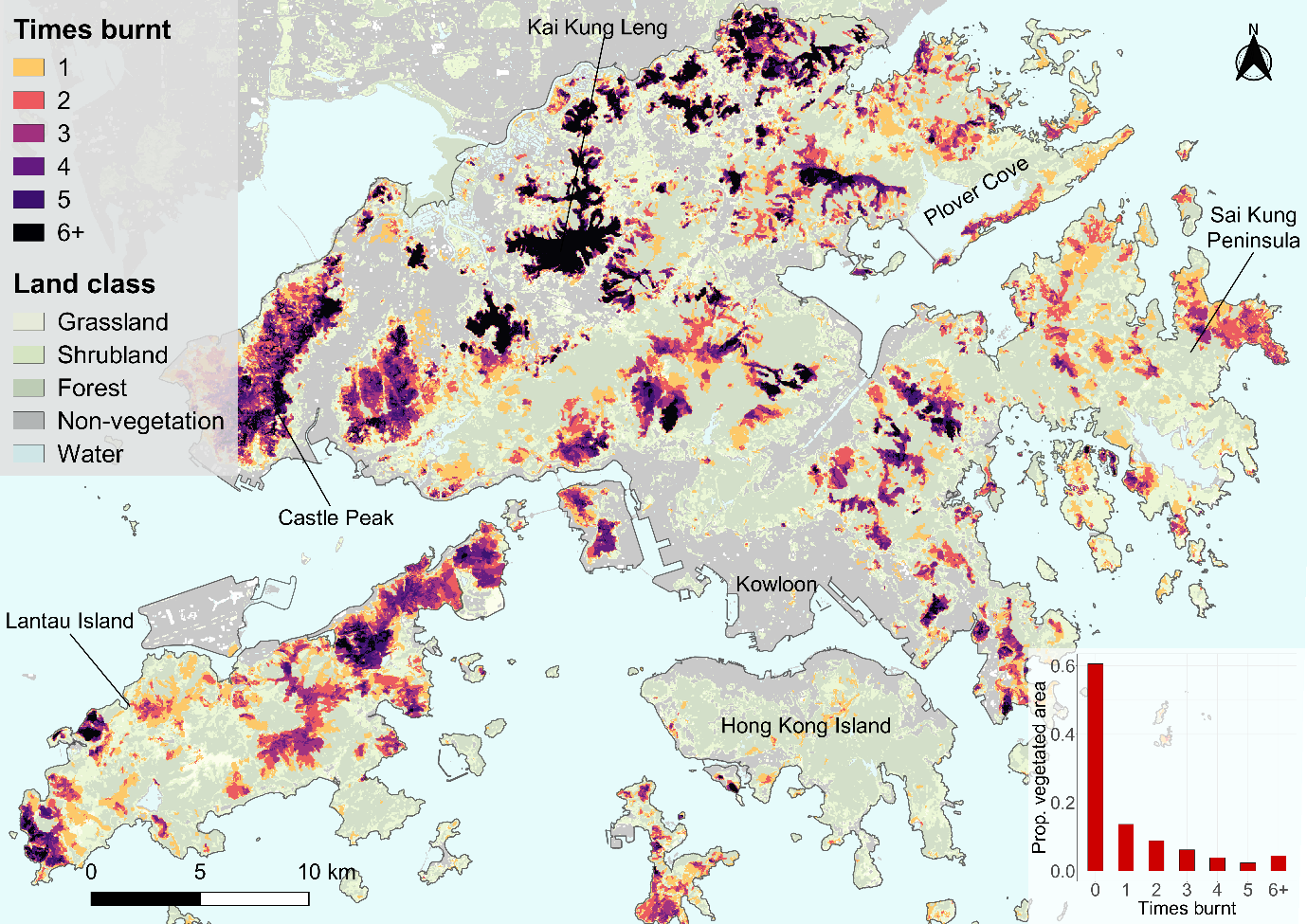

行山之際,或會遇上山火、步過燻黑的土地,但你又可曾發現,我們所目見的許多風景、所踏走的路徑、所經過的設施,都可能與山火息息相關?

在郊野公園主要的植林區入口,都必會留意到「郊區火警訊號」牌,它以紅、黃、綠三色(極高、高和低)提醒郊遊人士當天的火災危險性。某些郊野公園管理站會設置「草黃地點」,以肉眼判斷草的枯黃程度:偏黃代表乾燥易燃,偏綠則相反。天文台除了因應濕度和風速等因素外,也會參考漁護署的「草黃指數」而發出當天的「火災危險」訊號。漁護署其後再依據天文台的資訊調撥郊區的「火鐘牌」。

荃錦坳的火警訊號資訊牌(火鐘牌)。

全港共有十個郊野公園管理站設置觀察草黃的地點。

提升防火意識是教育工作不可或缺的一部分。

宣傳防火的旗幟印上各式口號:「勿留火種,危害自然」;「齊心合力,防止山火」;「山火無情,毀我自然」;「非法生火,會被檢控」。

本地的防山火措施也造就了不一樣的野外景觀。在林邊或林內時見一道寬長而低矮整齊的短草地帶,有別於兩旁的植被,間中有路徑蜿蜒其間。這些隔火帶是由漁護署設置的隔火屏障,署方會定時派員移除地面植物,以減少山火的燃料來源,防止火勢蔓延。頻繁的山火也影響著林地樹種的組成,署方在植樹造林時,也會考慮栽植相對耐火的樹木品種,包括山茶科的木荷,以及「植林三寶」之一的先鋒樹種台灣相思。

雞公嶺的隔火帶。

木荷的果實。

圖中的台灣相思與紅膠木和濕地松被稱為「植林三寶」。

圖中的台灣相思與紅膠木和濕地松被稱為「植林三寶」。

眾所周知,麥理浩徑走經城門林道和林道大欖林道。這兩條主要幹道由早年的漁農處築建,以便利植林、疏伐和修枝等日常林務工作。這些林道在山火發生時也發揮隔火作用,同時讓漁護署的水車、消防車,以及相關人員儘速抵達現場進行撲救工作。

大欖林道 – 荃錦段同為麥理浩徑路段。

林道兩旁,你也可能留意到一些早期興建的水泥儲水缸。這類水缸大部分設於大欖郊野公園、城門郊野公園和大埔滘自然護理區一帶,是昔年為撲滅山火而建的取水點。後來飛行服務隊提供直升機服務,在水塘、河道或海面取水後,再向火場投擲水彈協助撲救山火。

設於林道旁的儲水缸各設編號, 「WT」指 water tank,「TL」指 Tai Lam。

在山間常見的建築物,自然也少不了山火瞭望台。這些居高臨下、視野遼闊的瞭望台,現已成為遊人的觀景點,但由過去至今則仍是監控山火的重要設施之一。首座瞭望台建於1957年,設於金山山頂。現時各區共有十一座山火瞭望台,俯視主要的林區。以往在每年十月至翌年四月的火季期間,均有漁護署人員二十四小時駐守監察山火。數年前署方引入紅外線熱能技術輔以人工智能偵測山火,以紓緩人手需求。

八鄉山火瞭望台。

自動化的山火偵測器不時轉換角度進行監測工作。

郊區綠地遍野,也廣布著山墳墓地。肇因1983年政府將多幅土地劃為「認可殯葬區」,不但與郊野公園緊密相連,部分甚至與郊野公園範圍高度重疊,掃墓祭祖時處理不當的火種,遂成為山火的主因之一。

雞公嶺山麓圓山一帶的殯葬區。

民政事務處會在墳區附近放置火拍以便相關人員取用進行打火工作。

林地被人為山火燒毀,樹林也以人手復育。始於2009年的「植林優化計劃」一方面疏伐老化的外來品種樹木、改植原生品種以提升生物多樣性,另一方面也為復原火災後的林地,加快生態演替的步伐。

現今郊野公園的容貌和林相,是人與大自然的不斷緊密互動下產生的結果。在關注自然景觀和生態面向以外,我們也不妨細心觀察途上的一事一物,從郊野公園的發展脈絡中豐富我們對這片土地的認知。

參考資料

- 饒玖才、王福義:《香港林業及自然護理──回顧與展望》。天地圖書。2021

- 潘德恩:〈山火的前因後果大解構〉。Sportsoho 第112期。2018

- 野外動向:〈郊野公園守護者〉。2021

- 香港天文台:〈風高物燥〉。2014

- NOW 新聞:〈【氣象冷知識】愛護自然 防止山火〉。2024

- 本土研究社:〈治山火 用重典〉。2020

- 本土研究社:〈【祭祖燒雞】點解雞公嶺又再有山火?用AI偵測山火真係有用?〉。2025