文:Teddy Law | 攝:Parks and Trails

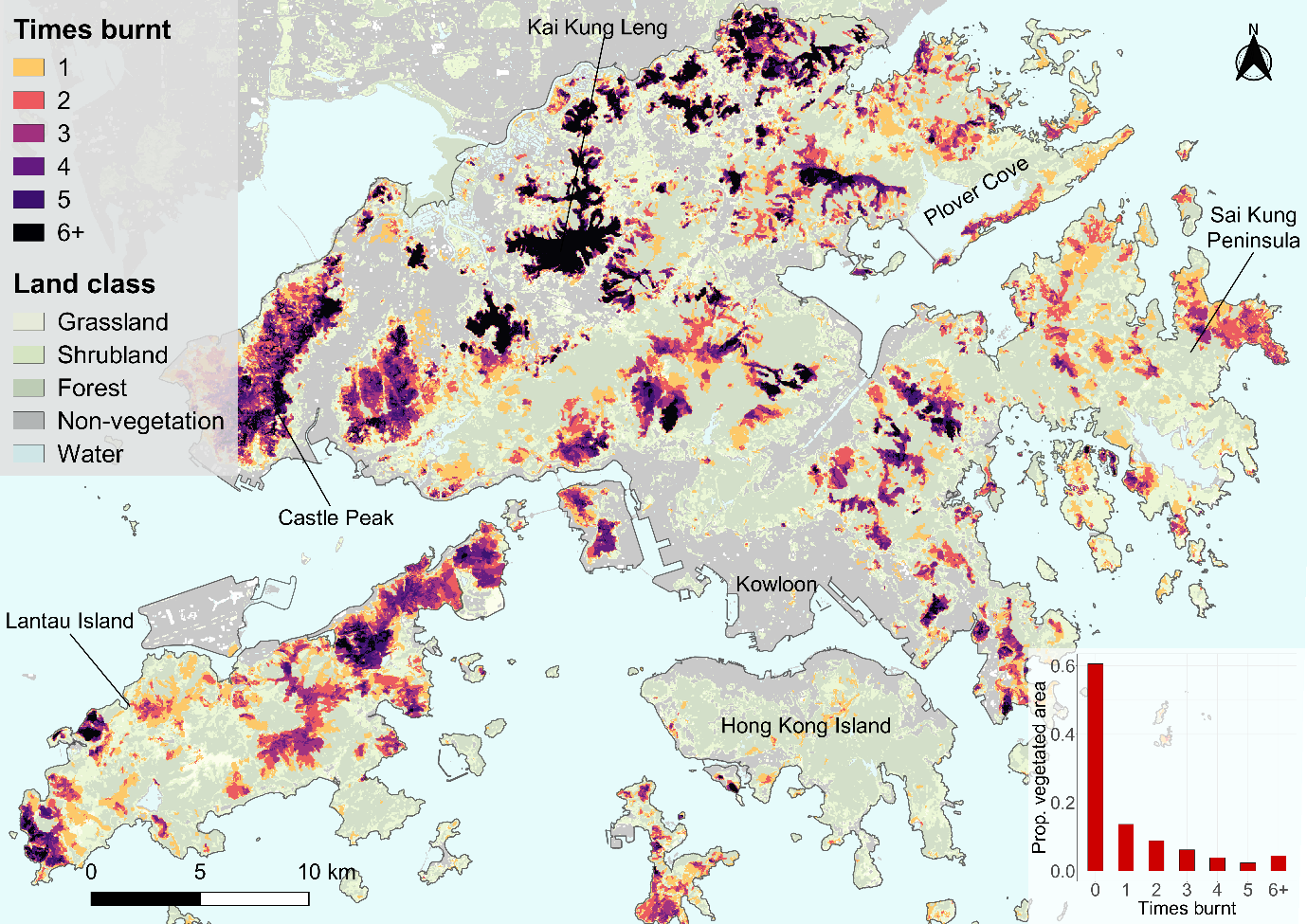

《四徑大步走》紀錄片掀起一陣行山和跑山熱潮,政府急不及待向外推廣四大遠足徑,議員們還建議把山徑「優化」,冀吸引更多旅客造訪。

論及「優化」山徑,除了改善沿線的實體設施,郊野的步行環境其實還有很多不同面向值得探討,比如路徑的安全性、可達性、銜接性、舒適性、自然環境品質等方面。身為行山愛好者,自以四徑為傲,但在長期使用和觀察下,仍會發現本地遠足徑的步行環境尚有許多不足。

麥理浩徑第一段是最佳範例。近來破邊洲觀景台成旅遊熱點,擠迫情況除了揭示景點的承受力以外,還突顯了安全問題。

萬宜水庫屬早期的公共建設,規劃時並無預計工務通道會被納為遠足徑作休閒用途。早在破邊洲觀景台啟用前,人車爭路情況已屢見不鮮。路徑初段尚設行人路,惟在創興水上活動中心路口以後的行人路則時斷時續,時在左時在右,令行人無所適從。車路雖設減速帶,但往來的車輛速度仍不低,行者時要左閃右避,或側身危站路邊,或橫跨排水溝避車。近年引入專線小巴服務,加上社交媒體一再吹捧,令當地愈見擠塞,人車衝突日增。假日巨大的車流量,已對步行者造成相當程度的干擾。莫說徒步的樂趣,連基本的安全保障亦不足。

萬宜水庫的通道不少路段未設行人路,在假日人車衝突時有發生。

衛奕信徑第四段所經的沙田坳道和飛鵝山道不設行人道,行人時要避讓車輛。

對長途遠足徑而言,路徑之間的連接是規劃過程不可或缺的一環。本地四條遠足徑全採分段設計,好讓使用者依照個人能力或喜好分階段行走,甚至一口氣完走整條遠足徑。前者需考慮可達性,提供交通接駁方便遊人進出;後者則需顧及整體的連貫性、提供清晰指示和途中的補給,以維持完整的步行體驗。然而各路段之間至今仍出現不少斷點。

典型的例子在港島徑的第六段和第七段:路線被大潭道分隔,不但未設過路處,往返巴士站的路段均無行人路,遊人被迫行走險狹的馬路。相若的情況出現在石澳道,土地灣與龍脊之間的通道被截,而巴士站又位於公路兩側,對連走港島徑第七段與第八段或乘車往來起迄點的遊人來說也是一大障礙。麥理浩徑所經的荃錦公路也是一例,不論是順走還是逆走第八段和第九段,遊人都需要強行橫過時遇飆車族的公路。

荃錦公路荃錦坳段並沒指定的過路處,行人隨處橫越馬路,對駕駛者亦構成危險。

圖中西貢北潭凹的北潭路(麥理浩徑第二段與第三段)和黃泥涌峽的大潭水塘道(港島徑第四段與第五段)等地的車流量雖然較低,但仍有類似問題。行山人士雖習以為常,山徑規劃者卻不應視而不見。

政府斷不可能察覺不到問題所在,但郊野公園的行山徑由漁護署管理;而市區行人路的規劃和管理由路政署負責;行人過路設施則由運輸署建置。部門各有管轄範圍,清晰的權責界限時會令跨領域的問題長年未獲正視和處理。

前述問題亟需各涉事部門加強協調以助解決。在行人與車輛並行的路段可考慮闢設行人路,又或劃界分隔行人區域以提供讓車的彈性。至於欠缺連結的地點,則可先權衡行人使用率、交通流量及車速,再考慮增設行人/車輛優先、低速行車限制區或由交通燈控制的行人輔助線等配套設施,再輔以適當的指示標記正式的過路處,以提升路徑的連貫性和道路安全。

基本的行人和道路安全有利於所有山徑使用者,卻又意外地長年被忽略。經年不解的「小瑕疵」,日積月累下會釀成明顯的缺陷。良好步行環境的營造,來自於對細節的重視。唯有改善遠足徑的步行環境,才能提供更優質的徒步體驗,進而吸引海外旅客到訪。

近大潭童軍中心的大潭道是大潭郊野公園的主要出入口,早年才增建過路處方便行人橫過馬路。