文:鄭美姿(資深傳媒工作者)

馮漢城稱自己小時候是「雀L」,初中開始跟父親同時愛上觀鳥,一年四季追住季候鳥的遷徙路線圖去拍照,雀友全部是「叔父輩」。源於酷愛生態,他大學選科念生物系,才發現生物系只有生物沒有生態,他笑:「讀完沒有令我更鍾意生物囉。」長大後阿城用影片拍攝河溪生態,拍攝小丑魚和海葵的共生故事,還將命名為「香港瘰螈」的兩棲爬蟲類變成鏡頭下的主角,「本來因看見牠們在潭中游水好happy所以想拍,但最後竟看到牠們在飛鵝山路上被輾得血肉模糊⋯⋯」

「香港瘰螈」成體身長約15厘米,乍看有點像壁虎,腹部有橙色的斑紋,每一隻的斑紋都不盡相同,有如牠們的身份證。(攝:馮漢城 FHS Wildlife)

「香港瘰螈」成體身長約15厘米,乍看有點像壁虎,腹部有橙色的斑紋,每一隻的斑紋都不盡相同,有如牠們的身份證。(攝:馮漢城 FHS Wildlife)

瘰螈是水陸兩棲類,會於溪流產卵,夏季喜棲陸上,冬季喜棲溪間,會步行往返山林與溪水之間。阿城說:「我念小學時已知道瘰螈,行山常看到牠們。」

大約三年前,阿城替港大一位教授當研究助理,曾以瘰螈為研究對象,「外國一些兩棲類動物身體上發現一種有傳染性的蛙壺菌,會威脅其性命。我們也想研究一下瘰螈身上有沒有這種菌。」他因此展開了跟瘰螈朝夕相對的浪漫時光,上山下潭,親眼目睹瘰螈透明卵子裏的胚胎、如何孵化成幼體的過程。

晶瑩剔透的瘰螈卵子包覆著一個個胚胎。(攝:馮漢城)

晶瑩剔透的瘰螈卵子包覆著一個個胚胎。(攝:馮漢城)

瘰螈幼體利用羽毛狀的鰓呼吸。(攝:馮漢城)

瘰螈幼體利用羽毛狀的鰓呼吸。(攝:馮漢城)

他會背住水肺,跳入兩三米深的潭中,跟百幾隻瘰螈一同「游泳」,「平會在溪澗中看到牠們,但一般很靜態沒什麼動作,但在深水潭裏看見的瘰螈,原來會自在的游水,牠們的樣子好開心,好happy,那時生起了想為牠們拍片的念頭。」

阿城於是開始構思一個關於瘰螈的生態故事,拍到牠們打呵欠、(為爭奪伴侶而)打架、在瘰螈「蛋」裏孵化,還有在潭中「happy」暢泳;彷彿拍了很多,又彷彿有所欠缺。「作為一個故事好像欠了一些高潮起跌。」他盤算過從生境退化、郊野公園被開發、河溪受污染等角度去思考有關瘰螈的「生命故事」,但也沒有成事,直到他在Facebook看到一個行山人士的帖文,「那山友說在飛鵝山公路上,看到有很多瘰螈被車輾過的屍體。」

那是去年四月,阿城挑了一個天雨路滑的凌晨,獨自駕車上飛鵝山看看。由於不清楚確實位置,他隨便去到山腰便把車子泊好,熄匙,下車。誰料眼前一幕叫他極為震撼,「我覺得好誇張,真的超乎我想像,一地都係屍體。」凌晨三點的飛鵝山公路,只有阿城和鋪滿瘰螈屍體的石屎地。

由「happy」到血肉模糊。(攝:Parks and Trails)

那種氣息、那個場景,「微雨、起霧、大樹、屍體」,全部都是令人產生情緒的景像,他顧不得這麼多,拿起相機就影。同一天日出之後,阿城仍念念不忘,開車重返現場,發現瘰螈的屍體沒有減少,反而看見一些活生生的走在公路上。

馬路一邊是溪,另一邊是山,他估計瘰螈是想從溪澗走入山林,因而橫過馬路。當看見仍是活的瘰螈時,阿城顧不得影相,徒手把牠們逐條拿起放去馬路另一邊的山林處。「不過行轉頭,發現又有更多的瘰螈死掉。」瘰螈的大規模「路殺」,替阿城的生態故事下了結。去年他把畫面拍完後,就生起了為瘰螈「風光大葬」的念頭,「想搞個展覽,讓更多人知道這件事。」

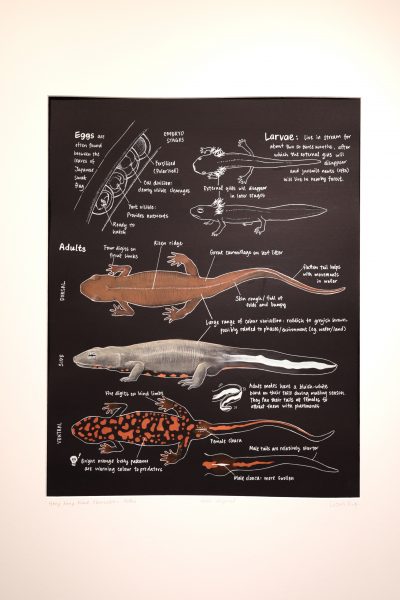

他本來寫了很多計劃書想申請保育方面的經費,但全部都石沉大海,「覺得好浪費時間,最後決定自己眾籌。」最後今年四月他辦了一個史無前例的生態展覽「一生螈命」,主角就是瘰螈,展出了牠的「生平」影片、照片、畫像、路殺後的屍體標本、再加入了藝術的呈現,關於生態和生命的反思。阿城說,生態和攝影之間,他可能更喜歡生態,「但攝錄和拍照,其實就是將你覺得喜歡和重要的東西記錄下來。」

「一生螈命」生態影像藝術展。(攝:Parks and Trails)

「一生螈命」生態影像藝術展。(攝:Parks and Trails)

展覽橫跨影像和藝術領域,場館內展出香港瘰螈的科學繪圖。(攝:Parks and Trails)

展覽館不僅是藝術空間,也是公眾環境教育的場域。(攝:馮漢城)

展覽館不僅是藝術空間,也是公眾環境教育的場域。(攝:馮漢城)